Corrección política, apropiación cultural y cancelación

Darío Villanueva lleva mucho tiempo luchando contra la dictadura de la corrección política que, para él, es el método de censura posmoderno que sobrevuela la sociedad. Su concepto de tolerancia represiva representa un método de resistencia (¿supervivencia?) frente a las corrientes enmarcadas en lo WOKE. En el presente ensayo, Villanueva planea de nuevo sobre esta problemática y la engarza con la cancelación y la apropiación cultural, dos caras de la misma moneda en el desarrollo del pensamiento único.

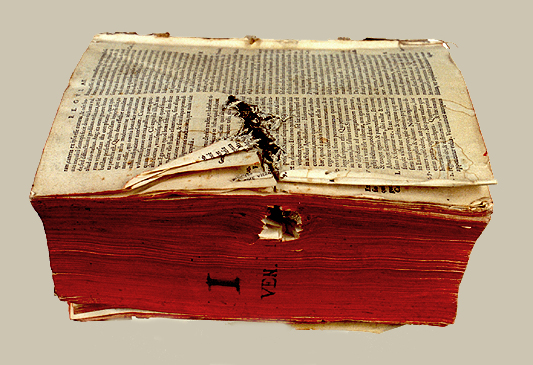

En dos de mis últimos libros, Morderse la lengua (2012) y El atropello a la Razón (2024) me atrevo a definir la corrección política como la censura posmoderna no emanada del poder ejecutivo o religioso constituido sino de instancias “gaseosas”, por así decirlo con Zymunt Bauman, pertenecientes a la sociedad civil. Es de notar, además, que sus orígenes están en la efervescencia de los campus universitarios norteamericanos en los que hace ya sesenta años Herbert Marcuse lanzó su teoría, formulada en un auténtico oxímoron, de la tolerancia represiva. Y así como la censura tout court tenía su brazo ejecutivo -policía, tribunales “de orden público”, Inquisición- ahora la corrección política tiene el suyo, no menos eficaz. Ese es el papel de la denominada cancelación, forma despiadada de muerte civil para los incorrectos.

Entre las manifestaciones más irrelevantes de este fenómeno típico de la Posmodernidad figuran, en el entorno universitario, el establecimiento de códigos reglamentarios que pueden ir más allá de cómo se habla de acuerdo con la corrección política. Pero se comienza a consolidar de un tiempo a esta parte una nueva expresión de lo mismo denominada apropiación cultural. Hay, por ejemplo, videos que establecen las normas para poder disfrazarse “correctamente”, sin ofender a nadie, lo que de hecho aconteció en un campus cuando unos estudiantes “blancos” organizaron una “fiesta de tequila” y se tocaron con vistosos sombreros mexicanos.

Bien sabe de estos riesgos el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que en plena campaña electoral en otoño de 2019 tuvo que disculparse por una vieja fotografía de cuando tenía 28 años en la que posaba disfrazado de Aladino durante una fiesta de disfraces.

La revista Time publicó la foto y llovieron las expresiones de cancelación contra el político, tachado de racista, y culpable de este nuevo frente abierto de la «apropiación cultural», por la que se entiende utilizar desde una posición hegemónica elementos pertenecientes o asociados a una determinada cultura que se considera minoritaria o “minorizada”. Trudeau, del Partido Liberal, se ha distinguido siempre dentro y fuera de Canadá por su defensa del multiculturalismo y la diversidad, y su país está en la vanguardia de estas causas. En la Universidad de Ottawa, por ejemplo, se produjo en 2015 una movilización estudiantil contra la oferta de un curso de yoga. El Centro para estudiantes con minusvalías de la Federación de Estudiantes adujo que de este modo se estaba produciendo la apropiación de una práctica consuetudinaria india, y que ello generaba angustia entre los alumnos por el hecho de que la India había sido víctima de la opresión, el genocidio cultural y la diáspora forzada de sus nativos por culpa del colonialismo británico y la supremacía occidental.

Efectivamente, las fiestas de disfraces siguen sometidas a un riguroso escrutinio por parte de la corrección política, porque además del racismo se comete «apropiación cultural» si alguien se disfraza de siux o comanche de las praderas sin serlo, o de samurái no habiendo nacido en Japón. Pero exacerbando esta misma postura, la adopción universal de la numeración arábiga representaría una atroz forma de apropiación cultural. Cuando en 2015 la profesora de Yale Erika Christiakis cuestionó en un correo electrónico que la universidad diese instrucciones precisas a los estudiantes acerca de los disfraces de Halloween, ella y su marido, también profesor, fueron acusados de racistas, sometidos a un proceso de “cancelación” con argumentos como el de que aquel inocente mensaje que tan solo expresaba la opinión autorizada de una acreditada scholar era en verdad todo un acto de violencia. En Francia, un decidido antirracista, Éric Fassin, ha sido atacado duramente por el movimiento de los Indígenas de la República por el hecho de ser blanco, y no estar por lo tanto autorizado a personarse en tales reivindicaciones. Desde las redes sociales, en 2018 se acusó a Madonna por vestir trajes tradicionales bereberes en Marrakech cuando celebraba su sexagésimo aniversario.

Pero más grave me parece esta otra dimensión del problema, que hiere al sentido común y contribuye señaladamente al asalto a la Razón que se está generalizando con la Posmodernidad. Me refiero a la incidencia de dicha apropiación en la Cultura, manifestación universalista de la creatividad humana a la que no es ajena ninguna comunidad, como tampoco a la posesión y dominio de una o varias lenguas naturales, que son consecuencia de esa facultad inherente al ser humano que es el lenguaje.

Por el contrario, los adeptos a los enfoques llamados “interseccionales” rechazan cualquier idea de universalización de la expresión artística y consideran una injerencia neoimperialista, incluso, que un europeo estudie cualquier aspecto de la cultura, la política, la sociedad o la historia no occidentales. Pero la Historia nos demuestra que el comercio, el intercambio y la mutua influencia entre culturas ha sido constante y fundamental para el desarrollo positivo de la Civilización. En todas las direcciones, entre todas las culturas, de Oriente a Occidente, de Norte a Sur y viceversa. De otro modo sería un caso flagrante de apropiación cultural, por ejemplo, que un cineasta nipón como Akira Kurosava tomase como fuente e inspiración para su filme Trono de Sangre, ambientado en el Japón medieval, la gran tragedia de William Shakespeare Macbeth, que transcurre en la Escocia de tiempos terribles y oscuros.

Precisamente las denuncias por “apropiación cultural” se han producido con intensidad en el mundo del espectáculo. Cuando el dramaturgo quebequés Robert Lepage estrenó en 2018 su obra Kanata, cuyo título está tomado del topónimo iroqués correspondiente a un poblado en que se suele reconocer el origen de Canadá, pese a que su planteamiento era de abierta denuncia contra el genocidio de los pueblos originarios por parte de los colonizadores ingleses llovieron las críticas no solo porque los actores fuesen blancos, sino porque se consideraba inaceptable que un individuo de esta raza -el autor del drama- contase la historia de las víctimas autóctonas. Para reaccionar contra este atropello a la Razón, Ariane Mnouchkine, directora del Théâtre du Soleil, trajo la función de Lepage a Paris, y la defendió públicamente contra los nuevos ataques que acompañaron su reposición.

En Francia se reprodujo una situación semejante cuando el sindicato estudiantil UNEF (Union nationale des étudiants de France) forzó a los rectores de la Universidad de Paris-Sorbona a anular en marzo de 2019 la representación de Las suplicantes de Esquilo. El director Philippe Brunet fue acusado esta vez de racismo y de apropiación cultural por culpa de una práctica habitual en la escena, conocida como black face. Se trata de que actores blancos lleven máscaras negras para representar sus papeles, lo que los estudiantes calificaron de una práctica racista propia de un pasado colonial cuando sobre el escenario se ofrecían caricaturas de personas de color para divertir al público blanco. En su manifiesto, los activistas de la UNEF se definían como antirracistas y universalistas, pero activistas conscientes, a la vez, “de que el universalismo republicano fue corrompido y nos impide hoy luchar eficazmente contra las discriminaciones”.

Sin embargo, la reacción republicana no se hizo esperar. El comunicado estudiantil mereció una respuesta de condena contra el ataque contra la libertad de creación y expresión que se había producido. Fue suscrita por varios ministros del gobierno galo y dos meses después Las suplicantes se representó en el gran anfiteatro de la Sorbona lleno a rebosar por un público concorde con el sentido común, todavía fiel al respeto a la Razón heredado de los “philosophes” y los jacobinos.

Sin el ejercicio, intenso y sostenido durante siglos, de traducción entre las diversas lenguas, vivas y muertas, no existiría ese patrimonio impagable de lo que Wolfganf Goethe denominaba Weltliteratur, Literatura del mundo, y Marx y Engels definían en el Manifiesto Comunista de 1848 como el fruto “de las muchas nacionales y locales”, que vendría a constituir la consecuencia supraestructural del sustrato económico aportado por un comercio globalizado. Por eso, cobra especial gravedad una muestra del estigma identificado como “apropiación cultural” que ha tenido un extraordinario impacto en todo el mundo.

En el acto en que Joe Biden tomó posesión como presidente de los Estados Unidos, celebrado en el ala oeste del Capitolio en Washington el 20 de enero de 2021, la joven poeta Amanda Gorman leyó su poema titulado “The Hill We Climb”. Sus palabras de aquella solemne jornada, su juventud y su trayectoria previa como escritora laureada y activista por la causa del feminismo y en contra del racismo y la marginación eran concordes, lógicamente, con los lemas escogidos por el entorno del presidente para configurar el relato de la ceremonia, a saber: «America United» y «Our Determined Democracy: Forging a More Perfect Union«. Este último, ‘Nuestra Democracia Determinada: Forjando una Unión Más Perfecta’, viene directamente del Preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos, cuyas vinculaciones con los principios de la Ilustración hemos reseñado ya.

Como era de esperar, a consecuencia de su protagonismo en tan señalado día, difundido además mundialmente en imágenes televisivas y virales, la joven poeta, que hasta el momento solo había publicado en 2015 un libro, The One for Whom Food Is Not Enough, fue solicitada por editoriales de todo el mundo para obtener sus derechos de traducción, y la fama de Armanda Gorman subió como la espuma, hasta el extremo de que ella misma se postulase ya como candidata a la presidencia de su país para las elecciones de 2036.

Pero la apropiación cultural hizo su acto de presencia en forma del escándalo que acompañó el encargo que una editora holandesa hizo a la escritora y traductora Marieke Lucas Rijneveld para que se ocupara de la versión neerlandesa de “The Hill We Climb”. Pese al prestigio de esta ganadora del International Booker Prize, que se declara persona no binaria, y que fue en principio aceptada con entusiasmo por Amanda Gorman, la periodista Janice Deul, que se presenta también como “fashion/cultural activist”, inició una campaña en contra para exigir que la traductora fuera “un artista de la palabra, joven, mujer y negra sin pedir perdón por ello”. La presión derivada de la maniobra llegó a ser insoportable para Rijneveld que acabó renunciando. Y lo más preocupante del caso es que la agencia literaria de la autora, sin duda con la anuencia de ella, a partir de entonces exigiese los siguientes requisitos para ceder los derechos de traducción de Amanda Gorman: que se encargase la tarea a una mujer, joven, activista, poeta, con experiencia como traductora y preferentemente afroamericana. Requisitos que no cumplía, por caso, el poeta, traductor y músico catalán Víctor Obiols, que era el escogido por el sello Univers para preparar “El turó que enfilem”.

Con frecuencia me ha sido de gran utilidad recurrir a obras de ficción para aprovecharme de ejemplos que la imaginación del escritor me brindaba como ilustración de mis argumentaciones. Así me sucedió cuando escribía Morderse la lengua, con novelas como La mancha humana de Philip Roth y La marcha Radetzki de Joseph Roth, sin olvidar lo útiles que me fueron las distopías de Zamiatin, Huxley, Orwell, Nabokov o Bradbury para ilustrar aspectos de la sociedad posmoderna o de algo de lo que me estoy ocupando con cierta intensidad últimamente: la posdemocracia.

Y así he encontrado en la novela de Abel Quentin Le Voyant d’Étampes, ya traducida al español como El visionario (Libros del Asteroide), una cumplida plasmación de dos operaciones conexas que suelen acompañar el atropello a la Razón posmoderno del que me ocupo en mi último libro. Me refiero precisamente a la cancelación, pero también a la mencionada “apropiación cultural”.

El protagonista, un profesor universitario ya jubilado, Jean Roscoff reconoce que no era “un hombre de orden. Era un hombre de izquierdas que dejaba las puertas abiertas a los vientos nuevos”, socialista de Mitterand y activista de SOS racismo, pero se siente totalmente desbordado cuando su hija Léonie, haciendo uso de un “vocabulario de iluminados”, le anuncia que su pareja Jeanne “ha despertado, está concienciada” (woke): «Ha tomado conciencia de que como mujeres no racializadas, nos beneficiamos de una serie de ventajas invisibles y sin embargo muy reales con respecto a individuos racializados. Jeanne tiene un enfoque interseccional, más complejo. Se trata de decir: yo, mujer lesbiana no racializada, soy al mismo tiempo agente de opresión (en cuanto blanca) y víctima de opresión (en cuanto mujer y homosexual)». La relación entre ambas había, sin embargo, experimentado sobresaltos cuando discutieron si como feministas radicales debían aceptar a las transexuales. Léonie era partidaria de abrirles las puertas de par en par, pero Jeanne pensaba que las personas trans podían ser “el caballo de Troya del patriarcado masculino”, lo que la posicionaba entre las terfas, para las que solo es mujer la que nace con genitales femeninos y la autodeterminación de la identidad de género no tiene cabida.

Roscoff edita Le Voyant d’Étampes, la poesía escrita originariamente en francés por un comunista norteamericano negro, Robert Willow. La acogida del libro es catastrófica; los medios lo tachan de flagrante apropiación cultural e invisibilización racial, calificándola como una obra en la que se muestran “implícitos racistas del academicismo republicano”. Solo Le Monde littéraire propone: ¿y si leyéramos el libro? El pobre profesor parisino jubilado, izquierdista y activista contra el racismo, entra fácilmente en el saco de los depredadores culturales junto, por caso, al director de cine afroamericano Spike Lee al que se le achacó haber hecho una película sobre la violencia en Chicago siendo él nacido en Atlanta, pero criado en Brooklyn. Después de sufrir su particular shistorming, Roscoff es sometido también a los procesos de muerte civil propios de la cancelación. Amén de amenazas por parte de desconocidos, sus antiguos colegas le niegan el acceso a la universidad. Y el protagonista concluye sin resignarse a vivir confinado en su casa “y no salir más que para hacer brevísimas interacciones con gente minuciosamente seleccionada, gente que emplearía las mismas palabras que tú y les atribuiría el mismo sentido exacto”. Drástica renuncia para asegurarse no hacer a nadie sufrir tan siquiera una microofensa, “puesto que esa era la obsesión de nuestra época de criaturas lloricas y quebradizas y deseosas de garantizar su ‘seguridad emocional’: jamás de los jamases enfrentarse a una palabra que pudiera herir su sensibilidad”.

* Villanueva es miembro de la Real Academia Española y director de la misma de 2015 a 2019. Anteriormente fue rector de la Universidad de Santiago de Compostela (1994-2002). Fue miembro nato del Consejo de Estado entre 2015 y 2019.